筆者は、以前からこう考えていた。姉や柿の旁は「市(シ)」だが、肺の旁はもともとはそうではなく、縦の線が上から下まで一体となった、別の成り立ちを持つ字形「

ところが、こうした混同はもっと古くから生じていたようだ。

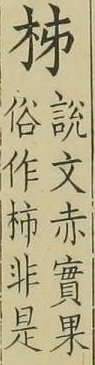

柿に似た字で「こけら」と読むものがある。「こけら葺き」「こけら落とし」のこけらで、屋根を葺く薄い板や木材の削り屑を意味する。今の日本ではあまり使われないが、中国の古い字書類にも収録されている字で、最古の漢字字書とされる「説文解字」には、「削木朴也」と定義されている。「こけら」の音はハイ、旁は沛の旁と同様で、木部4画ということになる。(活字としては柿と紛らわしいので、この稿では以後、「かき」を「柿」、「こけら」の漢字を括弧つきの「こけら」と表記する。)

「こけら」については、「柿と似た字だが別の字だ」ということが、漢字マニアの常識になっており、得意げに薀蓄をひけらかす人も多い。ところが、日本工業規格(JIS)のための調査結果によると、この説には根拠がないという。

JISでは、電子機器等での情報交換を円滑に行うため、同一のコードで同一の漢字が表示されるように、コードとそれに対応する字形を規格化している。各種の原稿作成もパソコンで行い、メールといえば電子メールがあたりまえになっている時代である。常用漢字であろうとなかろうとJIS規格にある文字はパソコンやスマホで使える。その意味で、JIS規格漢字は常用漢字表より日常生活に密着していると言える。

JIS X0208に第1・第2水準、JIS X0213にはそれを含めて第3・第4水準までの文字が規格化されているが、これらの規格の制定に当たって、文献を検索し文字を同定した経緯などが、「附属書」として添付されている。このうちJIS X0208の「附属書7(参考)区点位置詳説」のなかに柿と「こけら」が登場する。3)

同附属書では、柿と「こけら」について、康煕字典や龍龕手鏡、新撰字鏡といった過去の規範的字書等における字体を掲げ、比較検討している。その結果を下表に示す。附属書に倣い、旁が市(5画)のものをA型、

| 資料 | かき | こけら |

| 開成石経五経文字[9世紀] |  (図は康煕字典より) |

B型 |

| 龍龕手鏡(高麗本)[10世紀] | A型 |  (図は康煕字典より) |

| 康煕字典(内府本)[18世紀] |  、 、 (俗字) |

、A型(同 、A型(同 |

| 色葉字類抄(前田本)[鎌倉初期] | A型 | B型 |

| 玄応一切音義経(大治本)[平安末期] | - | A型、B型 |

| 宣賢卿字書[室町時代] | A型 | A型 |

| 毛詩鄭箋宣賢加点本巻九[室町時代] | - | A型 |

| 新撰字鏡(天治本)[平安末期] | A型、B型 | - |

上のとおり、柿と「こけら」を同字とするもの、別字とするが前述の区分に合致しないもの、一方を現在の字とは別字体とするものなど様々で、結論としては「木部5画=かき、木部4画=こけらという対応は、必ずしも明確ではない」とされ、JISでも区別されないこととなった。(なお、JIS X0213には、第3水準として「

JISの立場として、上記のように古くから明確な区別がつかなくなった字形を、別のものとして扱うわけにはいかないことは理解できる。しかし、字音については今に至るまで明らかな違いがあるのだから、文字の成立時には字形にも区別があったと考えるのが妥当であろう。

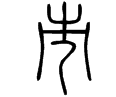

「説文解字注」に引く説文解字の小篆では、音シの字と音ハイの字の字形は下表のように明確に区別されている。

| 現行漢字 | 説文解字の親字 (小篆) |

音 | 説文解字記事 (注)は説文解字注の記事 |

| 柿 |  |

(注)俗作柿非 |

|

| 姉 |  |

(注)先生曰 |

|

| (注) 即里切 |

从 |

||

| 市 |  |

之省声 | 買売所之也 |

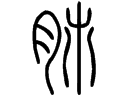

| 「こけら」 |  |

削木朴也 (注)「こけら」之誤作 |

|

| 肺 |  |

||

| 沛 |  |

||

| 八声 読若輩 |

艸木盛 |

表-2

すなわち、柿・姉の旁は

「字統」によると、沛の旁は「木の葉の茂るさまをいう字で、勢いの盛んなものをいう」(沛字の項)、

おそらく、隷書化または楷書化されてから混乱が生じた。康煕字典などの各種の字書においても、「俗に~と作るのは非」などの記載が多い。6) 混乱の原因を究明するには、これらの字書や当時の文書を綿密に調査する必要があるだろうが、筆者のようなアマチュアの手には余る仕事である。ただ、その一端として、前述のとおり、説文解字において

楷書としてはいろいろな字体が出てきたが、旁を取り出して整理すると、

[音シ]

[音ハイ]

ということになる。

ここでまた新たな問題が明らかになった。音シのグループの旁も、市以外の楷書体は、中央の縦線が上下一体となっている。

字統によると、市は「市の立つ場所を示すための標識の形」とのことである。市の篆文

字統によると、市は「市の立つ場所を示すための標識の形」とのことである。市の篆文現時点の結論としては、やはり初めにはハイのグループとシのグループで厳然とした字形の違いがあったと考えるべきだろう。だが、中国でも古くから字形についての混乱が見られ、日本での表記もいい加減なものとなった。市の縦線がつながるか否かなどは、一見してわからないほどの些細な違いであるため、気にも留めない人が(今も昔も)多かったということであろう。

注1)(財)日本漢字能力検定協会発行「日本語教育研究11」(2005年)所収論考「『肺』の旁について」を全面改稿・改題。 戻る

注2)楷書ではハイと同じ![]() の字形となる音フツの字(小篆では

の字形となる音フツの字(小篆では![]() の字形)も存在し、「ひざ掛け」を意味する。肺などの旁は、もと

の字形)も存在し、「ひざ掛け」を意味する。肺などの旁は、もと![]() の形のものが

の形のものが![]() に変化し、結果的にフツと同形になったものと思われる。康煕字典では、集韻や玉篇が

に変化し、結果的にフツと同形になったものと思われる。康煕字典では、集韻や玉篇が![]() にかかる音義を誤って

にかかる音義を誤って![]() の項にあげていると指摘している。本稿では、音フツの字についてはこれ以上触れない。 戻る

の項にあげていると指摘している。本稿では、音フツの字についてはこれ以上触れない。 戻る

注3)JISの規格書(附属書を含む)は、著作権保護の観点からとして、web上で見ることはできるが、保存・印刷ができないようになっている。JIS X0208の附属書7を閲覧するには、こちら(日本工業標準調査会ウェブサイト)から”X0208_10”のPDFファイルを開く。柿・「こけら」については、272ページ以降の「2.11 柿」に記載。 戻る

注4)ここで掲げる表は、JIS附属書に掲載された文字の図版をもとに、筆者が作成したものである。附属書にも同様の表が掲げられているが、龍龕手鏡の柿の字の画像は明らかに市(シ)に従っているのにハイに従うB型に分類するなど、不審な点がある。なお、A・B両型以外の字形は康煕字典より引用し、康煕字典の欄には、附属書に載せられていない字も追加した。 戻る

注5)字統・字通・常用字解には、これまで挙げた各字の篆文が掲げられているが、肺・沛など音ハイの字が、柿・姉とおなじく![]() に従っている。筆者はこれを誤りと見なし、本稿では、説文解字注の引く篆文及び「漢字古今字資料庫」(台湾・中央研究院開発のウェブサイト)のフォントに従った。詳しくは「資料調べは気を付けて」字統の項をご覧いただきたい。

に従っている。筆者はこれを誤りと見なし、本稿では、説文解字注の引く篆文及び「漢字古今字資料庫」(台湾・中央研究院開発のウェブサイト)のフォントに従った。詳しくは「資料調べは気を付けて」字統の項をご覧いただきたい。

なお、字統では、![]() は「草木の花の咲き出る形。下部の八はしべの垂れる形」としており、沛の旁の「木の葉の茂るさま」と違う解釈をしているようだが、不詳である。 戻る

は「草木の花の咲き出る形。下部の八はしべの垂れる形」としており、沛の旁の「木の葉の茂るさま」と違う解釈をしているようだが、不詳である。 戻る

注6)例として、康煕字典「![]() 」(

」(![]() 〈こけら〉と同字)の項「按世俗作果名音士者非」、表-2の説文解字注

〈こけら〉と同字)の項「按世俗作果名音士者非」、表-2の説文解字注![]() (かき)字の項及び

(かき)字の項及び![]() (こけら)字の項、後述の「集韻」(揚州使院版)

(こけら)字の項、後述の「集韻」(揚州使院版)![]() 字の項「俗作柿非是」。 戻る

字の項「俗作柿非是」。 戻る

注7)康煕字典では、![]() の俗字としての柿(木部4画)の字形を5画に作るなど、配列位置の画数と掲出された字形の画数が一致しない例が多い。

の俗字としての柿(木部4画)の字形を5画に作るなど、配列位置の画数と掲出された字形の画数が一致しない例が多い。![]() (木部5画)の場合も、中央の縦線が横線の下で分離しているように見えるが、その場合は木部6画となるはずであり、配列した者はつながっていると認識したものと思われる。

(木部5画)の場合も、中央の縦線が横線の下で分離しているように見えるが、その場合は木部6画となるはずであり、配列した者はつながっていると認識したものと思われる。

また、![]() も女部5画に配列されている。現在の字体と違い、下の横線と右の縦線が続けて1画では書けない字体で、これに忠実に従えば女部6画となるが、

も女部5画に配列されている。現在の字体と違い、下の横線と右の縦線が続けて1画では書けない字体で、これに忠実に従えば女部6画となるが、![]() と同様の経過をたどったものと思われる。 戻る

と同様の経過をたどったものと思われる。 戻る

参考・引用資料

漢語林 新版第2版第2刷 鎌田正・米山寅太郎著、大修館書店 2002年

日本工業規格 JIS X0208 附属書7(参考)区点位置詳説 日本工業標準調査会ウェブサイト

康煕字典(内府本) 清、1716年[東京大学東洋文化研究所所蔵]:PDF版 初版 パーソナルメディア 2011年

説文解字 後漢・許慎撰、100年:下記「説文解字注」より

説文解字注 清・段玉裁注、1815年:影印本第4次印刷 浙江古籍出版社 2010年

新訂字統 普及版第5刷 白川静著、平凡社 2011年

字通 初版第12刷 白川静著、平凡社 2006年

常用字解 第2版 白川静著、平凡社 2012年

集韻 丁度等脩定 揚州使院、1706年:早稲田大学学術情報検索システム

画像引用元(特記なきもの)

小篆 漢字古今字資料庫(台湾・中央研究院ウェブサイト)

康煕字典(内府本) 清、1716年[東京大学東洋文化研究所所蔵]:PDF版 初版 パーソナルメディア 2011年

JIS規格外漢字(明朝体) グリフウィキ(ウェブサイト)

集韻 丁度等脩定 揚州使院、1706年:早稲田大学学術情報検索システム(ウェブサイト)